熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

3.3.孵化無(wú)節(jié)幼體和橈足類的大小差異和特征

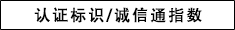

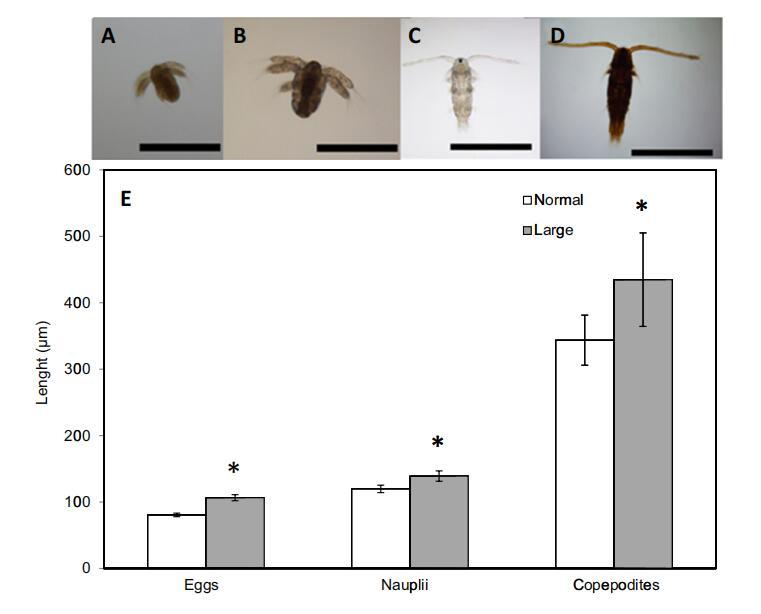

從大卵孵化的無(wú)節(jié)幼體顯著大于從正常大小的卵孵化的個(gè)體,并且在各自的發(fā)育階段差異仍然存在(圖4)。事實(shí)上,來(lái)自各個(gè)卵子的個(gè)體或多或少遵循相同的生長(zhǎng)模式(圖4)。從正常卵和大卵孵化的C1–C2橈足類的平均±SD大小分別比相應(yīng)的N1無(wú)節(jié)幼體長(zhǎng)65%和69%(圖4)。將長(zhǎng)度轉(zhuǎn)換為生物量(Berggreen等人,1988)得出N1無(wú)節(jié)幼體的平均±SD值分別為24.3±3.8 ng(n=33)和39.9±7.5 ng(n=29)C,從正常卵和大卵孵化的C1-C2橈足類的平均±SD值分別為292±99.4 ng(n=29)和602±285 ng(n=31)C,所有值均顯著不同(圖5)。

圖4。第1階段無(wú)節(jié)幼體(比例尺:200μm)和第1階段和第2階段橈足類(比例尺:400μm)由正常大小(A和C)和大型(B和D)卵孵化而成。從正常和大型卵子(E)孵化的個(gè)體的平均±SD卵子直徑、無(wú)節(jié)幼體(N1)和橈足類(C1–C2)長(zhǎng)度。星號(hào)表示顯著差異。

圖5。從正常和大型卵孵化的無(wú)節(jié)幼體(N1)和橈足類(C1-C2)的平均±SD生物量(ng C)。星號(hào)表示顯著差異。

最初從大卵孵化的成年橈足類是可育的,所產(chǎn)卵的平均±SD直徑為95.6μm±6.6μm(n=121)。該值顯著大于正常大小的雞蛋,但也顯著小于親本雞蛋。這些第一代卵在48小時(shí)后孵化成功率為73%(溫度24°C;鹽度25),在形態(tài)上與大型親本卵沒(méi)有差異。

大卵的罕見(jiàn)可能解釋了為什么這項(xiàng)研究是第一次報(bào)告由同一種群的A.tonsa或據(jù)我們所知的任何其他橈足類產(chǎn)生的卵之間存在如此大小的差異。然而,我們不能排除這些實(shí)驗(yàn)室生長(zhǎng)的橈足類與野生橈足類的行為不同(Mauchline,1998),因此,大卵型的產(chǎn)生可能只發(fā)生在實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)中,具有最佳和恒定的生長(zhǎng)條件。

研究表明,溫度和鹽度都可以改變橈足類卵的密度和大小(Miller和Marcus,1994)。由于滲透調(diào)節(jié),耐鹽性增加通常與卵密度呈正相關(guān)(Hansen等人,2012年;Roddie等人,1984年),而溫度通常與卵大小呈負(fù)相關(guān)(Hansen等人,2010年;Uye和Fleminger,1976年),因?yàn)闇厮畼镒泐愇锓N通常產(chǎn)生的卵缺乏越冬所需的能量?jī)?chǔ)存(Guisande和Harris,1995年)。雖然培養(yǎng)箱中的環(huán)境條件保持穩(wěn)定,但研究表明,來(lái)自同一種群的橈足類能夠產(chǎn)生不同密度和直徑的卵(Marcus和Fuller,1986;Wang等人,2005)。此外,研究表明,即使沒(méi)有周期性季節(jié)波動(dòng),滯育也可能發(fā)生(Coach等人,2001年)。因此,我們對(duì)大卵型的最初假設(shè)是休眠。然而,盡管DHE和滯育孵化過(guò)程明顯密集且尺寸較大,但在DHE和滯育孵化過(guò)程后,似乎可以存活的大雞蛋上沒(méi)有觀察到孵化,這表明DHE和滯育都不是大雞蛋類型的典型特征。正常卵和大卵之間的絨毛膜厚度沒(méi)有顯著差異這一事實(shí)進(jìn)一步支持了大卵是亞鈦卵的說(shuō)法。

本研究中觀察到的橈足類卵密度相對(duì)較高,但與之前使用類似技術(shù)進(jìn)行的研究(Marcus和Fuller,1986;Miller和Marcus,1994;Knutsen等人,2001;Wang等人,2005)相比,未發(fā)現(xiàn)異常值(p N 0.05)。大卵型的密度表明沒(méi)有內(nèi)部特征,因?yàn)槁阎睆皆酱螅芏仍礁摺?

4.1.耗氧量

在兩種卵型上觀察到的呼吸速率的初始增加可能反映了胚胎發(fā)生的能量成本(Romano等人,1996年)。大雞蛋的耗氧率高于正常大小的雞蛋,但考慮雞蛋體積時(shí),大雞蛋和正常大小雞蛋的耗氧率相似。

大多數(shù)正常大小的雞蛋在前24小時(shí)內(nèi)孵化,在接下來(lái)的24小時(shí)內(nèi)孵化成功率約為1%。大雞蛋的孵化成功率從24小時(shí)后的51%上升到48小時(shí)后的60%,這與整個(gè)研究中觀察到的大雞蛋的孵化時(shí)間更長(zhǎng)是一致的。這表明胚胎發(fā)生較慢,正如Berrill(1935)報(bào)道的有囊胚胎,其與直徑或半徑呈負(fù)相關(guān),而與卵子的體積或表面積無(wú)關(guān)。如果橈足類也有同樣的趨勢(shì),那么這可以解釋似乎孵化時(shí)間更長(zhǎng),以及大卵型觀察到的孵化成功率相對(duì)較低。大卵型較長(zhǎng)的胚胎發(fā)生期本身不利于大規(guī)模培養(yǎng),因?yàn)檩^長(zhǎng)的孵化期意味著孵化的可控性較差。然而,可以開(kāi)發(fā)一種由大無(wú)節(jié)幼體組成的產(chǎn)品,用于大口幼魚。

由于未知原因,本研究中獲得的耗氧率比其他研究在類似條件下使用相同納米呼吸測(cè)量技術(shù)在同一橈足類上觀察到的耗氧率低10倍。Hansen和Drillet(2013)觀察到亞鈦質(zhì)卵子的初始耗氧率與Nielsen等人(2007)和Hansen等人(2012)的報(bào)告相當(dāng)。7天齡DHE的測(cè)得耗氧率顯著降低,平均±SD值為0.021±0.013 nlO2?1個(gè)雞蛋?1小時(shí)?1,這與本研究中大雞蛋觀察到的值相似。如果隊(duì)列內(nèi)的表型變化可以解釋個(gè)體耗氧量的變化(Nielsen等人,2007年),那么耗氧量和來(lái)自同一橈足類菌株的卵子批次之間的變化也可能得出相同的結(jié)論。

4.2.孵化成功

正常大小的雞蛋通常孵化成功率約為90%,這支持了以下說(shuō)法:這些雞蛋是健康的亞鈦質(zhì)雞蛋(Hansen等人,2012年),并且作為水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品有效。大卵型的孵化成功率通常在60%左右,這仍然與羅斯基爾德大學(xué)(Roskilde University)連續(xù)培養(yǎng)a.tonsa的亞鈦卵孵化成功率為45–95%一致(Hansen等人,2012)。然而,孵化成功率較低確實(shí)表明,大卵型的行為與正常健康的亞卵型不同。事實(shí)上,從大卵型孵化到成年的橈足類都能夠繁殖,并且它們的卵孵化正常,這表明Harding和Marshall(1955)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何染色體異常,例如在長(zhǎng)鰭烏賊的三倍體無(wú)節(jié)幼體上發(fā)現(xiàn)的染色體異常。

4.3.大卵型是亞種群還是卵大小連續(xù)統(tǒng)的上尾端?

大多數(shù)雞蛋測(cè)量是在兩個(gè)雙峰種群上進(jìn)行的,對(duì)應(yīng)于兩種雞蛋類型的大小(圖1E和F)。然而,隨后從整個(gè)種群中隨機(jī)抽取202個(gè)卵,平均卵徑為83.3μm,其中最大卵徑為92.6μm(圖1D)。這表明,整個(gè)種群的真實(shí)卵徑不是一個(gè)子種群,而是遵循經(jīng)典正態(tài)分布描述的連續(xù)統(tǒng),大卵型是分布的上尾端。然而,奇怪的是,大雞蛋在培養(yǎng)物中持續(xù)存在。這是由母親決定的還是只是一個(gè)隨機(jī)事件?Alajmi等人(2014)通過(guò)選擇觀察到的粗莢小蜂的較大卵直徑比對(duì)照組的卵大16.5%。我們研究中發(fā)現(xiàn)的大雞蛋直徑比正常大小的雞蛋大22.7%。兩項(xiàng)研究都表明,兩種代表性的卵子大小之間存在顯著的大小差異,但Alajmi等人(2014)選擇了產(chǎn)卵,研究表明,這與雌性體型呈正相關(guān)(Mauchline,1998)。這表明,Alajmi等人(2014年)觀察到的較大卵是較大親本的結(jié)果,而我們的研究表明,由于選擇了較大的卵,橈足類養(yǎng)殖產(chǎn)生的較大卵似乎由正常大小的親本組成。雖然兩項(xiàng)研究中雞蛋的大小差異具有可比性,但大小差異的原因并非如此。

一種假設(shè)是,大卵子類型是一種相對(duì)罕見(jiàn)的突變,可能對(duì)生物體有益,因?yàn)橛捎谖粗颍词姑刻於紩?huì)選擇大卵子,它仍然以低頻率出現(xiàn)。盡管菌株起源于1982年,但可能在培養(yǎng)物中持續(xù)存在的突變(St?ttrup等人,1986)。然而,這種特性可能會(huì)在從大卵孵化出來(lái)的橈足類的連續(xù)幾代中消失?在本研究中,第一代比其親本稍小但顯著較小,因此大卵性狀可能最終消失。大雞蛋的罕見(jiàn)頻率對(duì)大規(guī)模養(yǎng)殖計(jì)劃沒(méi)有危害,盡管胚胎發(fā)生時(shí)間較長(zhǎng),但雞蛋仍然是亞皮質(zhì)醇的,并導(dǎo)致在幾天內(nèi)孵化,因此不會(huì)降低活飼料產(chǎn)品的整體質(zhì)量。相反,由于大卵世代相傳,卵大小的差異為設(shè)計(jì)活飼料獵物提供了一個(gè)有趣的視角。這可能使人們能夠選擇非常大的橈足類獵物。這為在水產(chǎn)養(yǎng)殖中設(shè)計(jì)特定物種的活飼料產(chǎn)品,即用于有鰭魚幼體飼料的大無(wú)節(jié)幼體提供了有趣的前景。然而,需要通過(guò)橈足類培養(yǎng)中無(wú)數(shù)代的單向選擇努力進(jìn)行徹底研究。我們打算在未來(lái)的研究中繼續(xù)研究這一點(diǎn),以開(kāi)發(fā)新的活性飼料產(chǎn)品。

我們要感謝實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員Anni Glud在實(shí)驗(yàn)室工作期間提供的協(xié)助,生物醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室科學(xué)家Tora Bardal的拍照和測(cè)量,以及高級(jí)工程師Yngve Attramadal對(duì)該項(xiàng)目的支持和提供一般性討論。這項(xiàng)工作得到了丹麥獨(dú)立研究理事會(huì)(12-125843)、丹麥國(guó)家研究基金會(huì)(DNRF53)、歐洲研究理事會(huì)(ERC-2010-AdG20100224)、格陵蘭科學(xué)研究委員會(huì)(KVUG;GCRC6507)和丹麥國(guó)家戰(zhàn)略研究理事會(huì)IMPAQ第10-093522號(hào)撥款的資助。

相關(guān)新聞

相關(guān)新聞