熱線:021-56056830,66110819

手機:13564362870

熱線:021-56056830,66110819

手機:13564362870

作者簡介

文剛

文剛,西安建筑科技大學教授,博士生導師,《凈水技術》青年編委。寶鋼優秀教師獎獲得者,陜西省“特支計劃”青年拔尖人才,陜西省首批杰出青年基金獲得者,陜西百名優秀青年科技新星。主要研究方向為飲用水水源水質安全保障、飲用水高級氧化與消毒技術。共發表學術期刊論文100余篇,SCI收錄論文50篇,授權發明專利9項,合著學術專著1部,參編《水工藝設備基礎》(第三版),主編《農村生活供水建設技術指南》。獲得中國產學研合作創新成果獎二等獎,陜西省技術發明二等獎。

摘要

絲狀真菌是具有完整細胞結構的真核生物,其基本形態是單細胞孢子和多細胞菌絲體。絲狀真菌在城鎮供水系統中廣泛存在,會造成嚴重的人類健康風險和水污染問題,然而,因真菌很少引起急性疾病,供水系統中真菌污染問題未受到足夠重視。但是,供水系統中的真菌對免疫力低下的老人和小孩影響很大。在不同水源中均能頻繁檢測出絲狀真菌,傳統水處理工藝過程能大幅降低真菌數量,但深度水處理工藝生物活性炭出水真菌濃度升高,具有很高的生物風險;傳統氯消毒不能有效控制水中真菌,管網輸配過程真菌容易二次繁殖并進入用戶家中,引發真菌生物風險。目前,供水系統中真菌污染的研究還處于初級階段,還有很多問題值得進一步研究。水中真菌的快速檢測方法、快速暴發條件、安全高效消毒方法以及真菌毒素的控制是今后的研究方向。需要從水源、水廠、聯合消毒、管網等多方面控制絲狀真菌污染,建立多單元協同控制真菌污染的多級屏障體系,保障供水安全。

城鎮供水系統會面臨一系列生物風險,包括病毒、細菌、絲狀真菌、藻類和原生動物(表1),其中一些病原生物可能導致水質惡化,并產生水媒介傳播疾病。水媒介傳播的致病生物可能會引起腸道疾病,其中病毒和原生動物如隱孢子蟲和賈第鞭毛蟲(簡稱兩蟲)具有比致病細菌更高的傳染性,更易引起感染,但兩蟲對氯有更高的抗性,較難被水中的氯消毒劑滅活。我國《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)對水中的致病生物有嚴格規定,其中大腸桿菌、賈第鞭毛蟲和隱孢子蟲均不得檢出,細菌總數不得超過100 CFU/mL。此外,水中普遍存在的致病性病毒會引起一系列急性水致疾病和胃腸道感染。雖然地表水環境質量標準和生活飲用水標準都沒有對藻類設限值,但是水源中的藻細胞及其代謝產物會給飲用水水質安全帶來一系列問題,主要體現在產生藻毒素和嗅味、增加含碳(氮)消毒副產物前驅物、降低飲用水生物穩定性,所以水源中的藻類也是主要關注的生物污染之一。許多致病細菌、病毒和寄生蟲在飲用水中的出現通常會導致人類出現相對急性的癥狀和疾病。絲狀真菌污染常被認為不會引起急性疾病,因而在過去的研究中被長期忽略。但近幾十年來的研究表明,飲用水中真菌污染大量存在,會給環境和人體健康帶來許多危害。一方面,真菌污染會影響飲用水水質,主要體現在色、嗅、味的改變和真菌-細菌生物膜的形成等。另一方面,真菌污染也會對人體健康造成威脅,尤其對于免疫力低下的病人而言這種感染往往是致命的。因此,真菌污染的危害不容小覷,一旦真菌快速暴發,會造成嚴重的飲用水供水安全問題。

表1城鎮供水系統常見病原生物污染及危害

1、水中真菌在水環境暴發會引發一系列問題

由于絲狀真菌很少引起急性疾病,目前對水中真菌開展的研究較少。供水系統中真菌污染危害的研究多集中于西方發達國家,水中絲狀真菌會引發水體嗅味,產生色度,對免疫力低下人群造成哮喘、過敏性肺炎、皮膚感染等疾病。在20世紀60年代和70年代,國外先后出現了有關絲狀真菌導致的飲用水嗅味、氣味以及由絲狀真菌引起的健康問題事件。在20世紀80年代和90年代,芬蘭和瑞典報道了多起由真菌污染飲用水引起的健康以及嗅味問題,嚴重影響人民群眾的生活。近年來,隨著研究的不斷深入,人們對飲用水中真菌的認識逐漸增加。Kikuchi等研究表明,水中存在的球毛殼霉會產生土臭素,使飲用水出現嗅味。Hageskal等就挪威地表水與地下水的真菌污染問題進行了研究,結果表明,地表水的霉菌檢出率可達69.7%,遠高于地下水42.3%的檢出率,而曲霉(Aspergillus niger)、青霉(Penicillium polonicum)和木霉(Trichoderma harzianum)是檢出率最高的3種霉菌。Sammon等從不同地點不同工藝的水廠、醫院和學校采集水樣進行了研究,檢測出了枝孢菌、曲霉、青霉等真菌。Siqueira等研究表明水中的真菌可能會產生真菌毒素,從而使飲用水產生色度、渾濁度等,而在醫院,低免疫力的患者易受到曲霉感染,其中煙曲霉是最主要的感染源。Anaissie等研究表明醫院的自來水中存在潛在致病真菌,若擴散到空氣中則會導致大規模的低免疫力患者感染,引起毒性反應,造成哮喘、過敏性肺炎、皮膚感染等疾病。

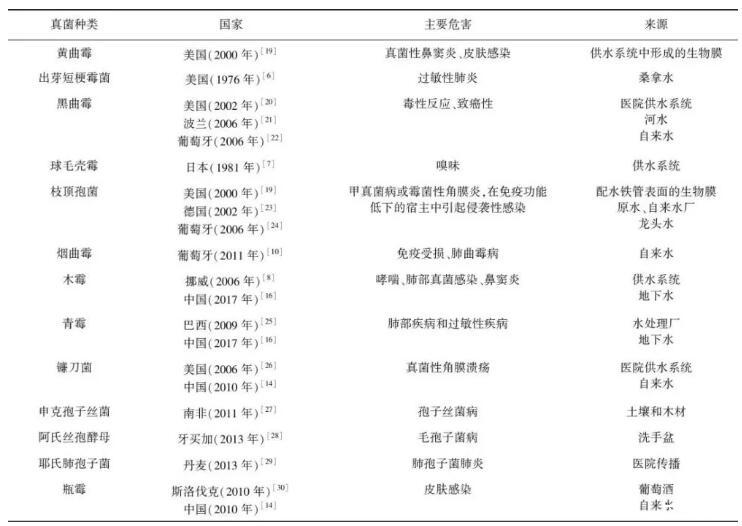

國內對供水系統真菌污染問題關注較晚。廈門大學于鑫教授團隊最早從福建廈門不同地點采集水樣(地表水、公共用水、住宅用水和水箱水)并進行分析,結果表明地表水樣中真菌的檢出率高于其他水樣,檢出真菌以曲霉、鐮刀菌、青霉、木霉、毛霉和根霉菌為主,并且住宅和公共場所的自來水中檢出率較高的是鐮刀菌、外瓶霉和瓶霉菌,在特定時期的水樣中還檢測到了黃曲霉毒素。此外,于鑫教授團隊還針對真菌本身性質及其代謝的主要次生真菌毒素以及對人類健康的危害進行了綜述。前期,西安建筑科技大學文剛團隊從西安市北郊地下水的226個水樣中分離出18個真菌屬,其中青霉屬(15%)、鏈格孢屬(11%)、曲霉屬(10%)、枝頂孢屬(10%)和木霉屬(9%)為檢出的優勢真菌屬,其中多數都具有一定的致病性、致敏性和致毒性。韓梅等對北京某水廠的炭砂濾池的生物安全性進行了研究,結果表明炭砂濾池的出水中存在條件致病菌屬曲霉菌污染情況,并且含量較高,威脅人體健康。王鈺等采用培養法和高通量測序方法對上海供水系統進行了分析,結果發現:原水、凈水后和龍頭水中的優勢真菌各不相同,活性炭過濾出水真菌數量和物種豐富度均較前一工藝有所上升;供水系統中的優勢真菌為子囊菌門,該門真菌可穿透凈水工藝過程的多級屏障,但曲霉屬與支頂孢屬因疏水性強和黑色素保護而存在于各階段中,在城市供水系統造成一定程度的真菌風險。表2總結了不同種類真菌的危害。

從國內外真菌污染的研究中可以發現,真菌污染在供水系統中廣泛存在,會對人類健康帶來許多危害。供水系統中的真菌主要會導致以下問題:1)產生嗅味(土臭素和2,4,6-三氯苯甲醚);2)產生真菌毒素,引發毒性反應、皮膚過敏、過敏性肺炎和哮喘等;3)絲狀真菌大量繁殖導致肉眼可見顆粒物和渾濁度超標;4)增加含碳(氮)消毒副產物前驅物。瑞典對飲用水中(管網末端水)真菌污染有規定,要求飲用水真菌數量低于100 CFU/(100 mL),而其他各國還沒有這方面的規定。因此,飲用水中的絲狀真菌污染應引起重視并應采取有效措施進行控制。

2、真菌的生物學特性與細菌差異顯著

真菌與動物界、植物界并列,為真菌界。真菌在自然界中至少有10萬種,但對人類致病的真菌不過幾十種。真菌是一類異養真核生物,主要包括霉菌(又稱絲狀真菌)、酵母菌(單細胞)和蕈菌(大型真菌)。真菌的基本形態是單細胞個體(孢子)和多細胞絲狀體(菌絲體)。真菌界分為4門和1類,主要包括壺菌門、接合菌門、子囊菌門、擔子菌門和半知菌類。城鎮供水系統中常見的曲霉、青霉屬于子囊菌亞門,木霉為半知菌亞門。

表2水系統中不同種類真菌的危害

真菌孢子處于適宜條件時會打破休眠狀態開始萌發,進行營養生長。絕大多數真菌的營養體都是可分枝的絲狀體,單根絲狀體稱為菌絲(hypha)。許多菌絲相互交織組成菌絲體(mycelium),縱橫交錯,形態各異,具有多樣性。其功能主要用于吸收營養、物質運輸、代謝產物的儲藏及繁殖等。菌絲可無限生長,但直徑是有限的,一般為2~30μm,最大可達100μm。菌絲分為有隔菌絲和無隔菌絲,其中菌絲體內有隔膜的稱為有隔菌絲,存在于某些高等真菌中。

當真菌營養生長進行到一定時期,真菌開始轉入繁殖階段,形成各種繁殖體,真菌的繁殖體包括無性繁殖形成的無性孢子和有性繁殖產生的有性孢子。典型的真菌孢子結果如圖1所示,除真核生物共有的細胞器外,其特殊的細胞壁結構致使其擁有特殊的理化性質,幾丁質與色素的存在使得真菌孢子能夠抵抗外界的不良環境。

真菌與細菌在細胞結構及對消毒劑抗性方面有著諸多差異。真菌為真核生物,細胞尺寸較大,往往在10~100μm,細胞質中可以找到真核生物細胞中常見的細胞器。而細菌為原核生物,細胞尺寸一般為1~10μm。以大腸桿菌為例,其細胞結構簡單,細胞器少,不存在完整的細胞核,其遺傳物質直接存在于細胞質中。細菌的繁殖方式為簡單二分裂,而真菌可通過斷裂、出芽和產生孢子的方式進行無性繁殖,同時又可以通過配子融合和減數分裂產生有性孢子的方式進行有性生殖。在不良環境條件下,真菌孢子會進入休眠態以抵抗外界不利影響,當環境狀態適宜時,真菌孢子會從休眠態復蘇,進一步生長萌發重新繁殖。

真菌孢子和細菌具有不同的細胞壁成分,細菌細胞壁的主要成分為肽聚糖,而幾丁質則是真菌細胞壁的主要成分,其可以增大真菌的結構強度,從而更好地保護真菌細胞不受損傷。真菌具有更大、更完整且結構復雜的細胞核,因而相比細菌對紫外的抗性更強。菌絲體的形成使得真菌孢子形成復雜的空間結構以便于吸收環境中養分,抵抗不良生長環境。

圖1真菌孢子和細菌結構圖

3、供水系統絲狀真菌污染與控制研究現狀

3.1不同水源中均能頻繁檢測出絲狀真菌

研究發現,世界多國水源中均能檢出絲狀真菌,相對地下水源,地表水源中絲狀真菌檢出頻率和含量更高,其中大多可以檢測出條件致病菌曲霉屬和青霉屬。所以,水源中存在較高的真菌污染風險。于鑫團隊分別對地表水、公共系統水、住宅水和水箱水系統進行了真菌檢測和定量分析,結果表明地表水中的真菌污染檢出頻率遠高于其他水系統,曲霉屬、鐮刀菌屬、青霉屬、木霉屬、毛霉屬和根霉屬是水系統中的優勢真菌屬;此外,巴西水庫中也分離出多種真菌,其中曲霉屬(37%)和青霉屬(25%)占主導,其次是木霉屬(9%)和鐮刀菌屬(9%),以及彎孢屬(5%),最后是擬盤多毛孢屬,僅占總量的2%。Miku ova等用DG-18平板培養法調查了挪威地表水、地下水中的真菌污染狀況,發現地表水較地下水中真菌檢出頻率更高,水中檢出頻率最高的真菌是青霉、木霉和曲霉。Kanzler等調查了奧地利地下水及自來水中真菌污染狀況,發現自來水中真菌數量平均為9.1 CFU/(100 mL),而地下水中的真菌數量平均為5 400 CFU/(100 mL),頻繁檢出的真菌是枝頂孢霉和青霉。Pereira等調查了葡萄牙地下水、地表水和自來水中真菌污染狀況,結果發現水中共有52種真菌,以曲霉、青霉和木霉為主。以上研究表明,真菌污染在世界多國各類水源中均能檢出,其中曲霉屬、青霉屬、木霉屬和枝孢屬等是主要的絲狀真菌,而青霉屬和曲霉屬為條件致病菌。

3.2傳統水處理工藝過程能降低真菌數量,而生物活性炭工藝出水真菌濃度升高

常規水處理工藝能在一定程度減少水中的真菌數量,但并不能將它們全部去除,而生物活性炭濾池中易滋生真菌,導致出水真菌含量升高。Nie等研究了過濾工藝和沉淀過程對水中真菌的控制效能,發現聚凝沉淀工藝對水中真菌的去除率高達91.09%。于鑫團隊對比研究了2種混凝劑(硫酸鋁和三氯化鐵)和3種過濾材料(活性炭、石英砂和陶粒)去除水中真菌(曲霉)的效能,結果發現2種混凝劑對水中曲霉的去除效果良好,去除率高達99.6%,3種不同濾料對水中真菌的去除效率也超過了90%。南水北調受水區北京某水廠采用臭氧和炭砂濾池組合工藝去除有機物時,發現夏季炭砂濾池出水中致病性曲霉含量較高,豐度為5.82%,具有很高的生物風險。此外,王鈺等在研究以上海黃浦江為水源的供水系統時,發現所有取樣點中均檢測到曲霉屬和支頂孢屬真菌,表明這兩種菌屬能夠穿透現有的水處理工藝,活性炭過濾出水真菌數量和豐富度均較前一工藝有所上升,對飲用水供水安全帶來隱患。就目前的研究結果來看,常規飲用水處理工藝過程(混凝-沉淀-過濾)對水中真菌具有一定的控制效果,但不能將其完全去除,而生物活性炭工藝容易滋生真菌,其出水有真菌濃度升高的風險。

3.3傳統消毒方法不能有效控制真菌

絲狀真菌因為其特殊結構,較細菌難以被傳統消毒方法滅活,特別是真菌生物膜對消毒劑的抗性顯著提升,還需要開發更高效安全的真菌消毒控制方法。Pereira等報道了氯對枝頂孢霉、莖點霉、曲霉和青霉等7種真菌的滅活效果,研究發現,真菌較普通細菌更加抗氯,達到80%滅活需要的CT值為60 mg·min/L。Nourmoradi等研究了紫外線(254 nm)對3種曲霉的滅活效果,當真菌初始濃度為1 000 CFU/mL時,失活4-log真菌需要的紫外光強度為12.45~20.75 mJ/cm2,紫外消毒是一種較高效滅活真菌的方法。Marmane-Gravetz等研究發現水中常見的真菌孢子(青霉、曲霉和枝頂孢霉)呈疏水性,在水中容易聚集成團,難以被消毒劑滅活。文剛課題組開展了大量的真菌消毒控制研究,主要包括二氧化氯、臭氧、UV-LEDs、過氧乙酸、太陽光、溴氯海因和高級消毒方法(UV/Cl2、UV/PMS、UV-LEDs/Cl2、PCPs/PMS、PMS/Cl-)。研究發現,真菌與細菌相比具有更強的消毒劑抗性,與隱孢子蟲的抗性接近(表3),是因為真菌具有較大尺寸、更強的疏水性和更加豐富的細胞器,且其細胞壁的主要成分為幾丁質。消毒方法中,傳統消毒劑臭氧和二氧化氯具有較高的控制效能,而高級消毒中UV/Cl2、UV/PMS和PCPs/PMS均表現出較高的協同性,對真菌孢子表現出較好的控制效率。

真菌在水中常以生物膜形式存在,研究發現生物膜對消毒劑抗性增加是一種普遍現象,只有在消毒劑濃度比殺死懸浮態細胞所需濃度高幾個數量級時,生物膜中的細胞才會被殺死,并且這種抗性會隨著生物膜年齡的增加而增加。Siqueira研究了青霉生物膜的氯滅活特性,發現0.5 mg/L的氯作用30 min不能完全滅活生物膜中真菌,生物膜中的真菌較水中真菌抗氯能力增強。此外,徐向前研究了青霉、木霉和曲霉3種生物膜的二氧化氯滅活特性,發現40 mg/L的二氧化氯仍不能完全滅活生物膜。以上研究發現生物膜中的真菌較水相懸浮態真菌對消毒劑的抗性增強,這主要與真菌胞外聚合物有關。

表3不同病原生物達到2-log(99%)滅活所需的臭氧CT值

3.4管網輸配過程真菌容易二次繁殖并形成真菌-細菌復合生物膜

管網輸配過程真菌容易二次繁殖并形成真菌-細菌復合生物膜,在水力條件發生變化時脫落進入自來水中,引發真菌生物風險問題。Grabinska-Oniewska等研究了波蘭自來水管網的真菌污染狀況,發現常規飲用水處理工藝能大幅度降低真菌濃度,但管壁生物膜中真菌濃度卻仍然較高,比出水中真菌濃度高1 000~5 000倍,這主要是因為真菌在管網二次繁殖。Doggett首次報道了真菌存在于城市供水系統的生物膜中,絲狀真菌的數量在4.0~25.2 CFU/cm2,其中曲霉屬和青霉屬是生物膜中最常見的真菌種屬。研究表明,曲霉屬、青霉屬、鐮刀菌屬、鏈孢菌屬、木霉屬和枝孢菌屬的致病性能通過供水管網傳播到住戶、牙科診所和醫院等場所,具有較高的生物安全風險。

真菌在輸水管網中與細菌共存,容易形成真菌-細菌的共生體系,提高了其控制難度。例如,Doggett證明了真菌會在預先生長的細菌生物膜上形成菌落,Del等研究發現,在供水管網中存在穩定的微生物群落,其中假單胞菌、曲霉和交鏈孢菌等微生物大量存在于底層材料中,支持了真菌-細菌互生互利的關系。供水系統中的真菌-細菌復合生物膜對消毒劑具有更高的抵抗力。

4、供水系統絲狀真菌研究還需解決的主要問題

4.1水中真菌的測定還需要快速的檢測方法

測定水中真菌的主要方法包括平板計數法、顯微鏡直接觀察法、液相色譜法、麥角甾醇測定法、定量PCR法和流式細胞儀法等,各方法的優缺點如表4所示。目前,國際上使用最多的仍是平板法(先用濾膜過濾,然后進行平板培養計數)。Pereira等采用6種培養基評估不同培養基對地表水、泉水和地下水中真菌的分離和計數能力,結果表明,DRBC培養基在檢測真菌豐度和多樣性方面更具有優勢。然而,培養法耗時耗力,還存在不能計數活的但不可培養細胞(VBNC)等問題。另外,平板法僅能表征真菌孢子的可培養性,無法判斷真菌孢子其他內部結構的損傷。目前,流式細胞儀(FCM)已廣泛應用到水處理過程中的細菌表征以及消毒過程中細菌生存能力評估,在真菌孢子檢測方面應用很少。文剛課題組利用FCM結合幾種熒光染料建立了快速、簡便、準確的真菌孢子定量及活性檢測方法,并將FCM應用到地下水中常見絲狀真菌孢子(曲霉、木霉、青霉等)的消毒評價中,本方法在真菌快速檢測和消毒控制中具有很好的應用推廣價值。

定量PCR可以進一步定量水中的病原性真菌,比如使用PCR技術鑒定真菌毒素。最早,Geisen開發了一種多重PCR方法,使用引物nor1/nor2、ver1/ver2和omt1/omt2擴增黃曲霉毒素編碼基因,并且證明了多重PCR反映黃曲霉毒素和雜色曲霉毒素具有特異性。隨著PCR技術逐漸成熟,Passone等利用黃曲霉毒素的生物合成途徑nor-1基因序列,設計了擴增引物nortaq-1/nortaq-2,開發了產黃曲霉毒素真菌的PCR分析方法。

各種檢測方法均有利弊,應當優化水中真菌檢測方法,結合多種檢測手段,以便不同地域、國家的研究結果能相互對比與參考。此外,還需要開發易于推廣的快速檢測方法。

表4水中真菌測定的主要方法及優缺點

4.2水中真菌的特定暴發條件還需要深入探討

真菌在自然界中廣泛存在,相對于其他非水體環境(空氣、土壤等)及其他水體環境(海洋、湖泊、沼澤等),真菌在城鎮供水系統中的研究開展較少,因為在正常情況下真菌濃度較低,只有在特定的條件會暴發進而引發水質問題。2013年西安某地下水水源地暴發了真菌污染,研究結果發現土壤及地表水中的真菌是地下水中真菌的主要來源,真菌的生長和常規水質指標中總磷、總有機碳存在較大的相關性。說明地下水源中真菌源于地面真菌的輸入,降雨及地表水補給影響地下水環境中絲狀真菌的數量及種類,有機物是真菌快速暴發的關鍵性水質指標。本課題組研究發現真菌的生長曲線分為生長延滯期、迅速生長期、衰亡期。營養物質對真菌快速暴發起到關鍵作用,其中對其生長影響最大的是碳和磷。真菌孢子的生長萌發主要有5個階段:1)孢子水合和膨脹;2)孢子生理和形態學變化;3)長出芽管,生長極化;4)芽管伸長,頂端生長;5)持續生長,形成菌絲體,黏附形成生物膜。然而,國內外相關研究成果較少,供水系統中真菌的暴發條件還需要深入探討。

4.3需要開發絲狀真菌的高效安全經濟的控制方法

真菌為真核生物,與細菌的細胞結構截然不同,揭示消毒劑對真菌孢子的消毒效果和機理能為真菌控制提供理論基礎與科學指導。國內外學者近年已經系統研究了真菌的消毒控制方法、消毒動力學以及消毒機理。真菌較細菌對消毒劑的抗性明顯提高,真菌消毒過程主要符合Chick-Watson或者延遲Chick-Watson模型。研究發現:化學消毒方法(主要包括氯、臭氧、二氧化氯)主要是與細胞膜表面的膜蛋白作用,破壞細胞膜完整性,進而導致真菌失活;物理性消毒方法(如低壓UV、UV-LEDs)主要與真菌胞內DNA作用,形成嘧啶二聚體,降低孢子的活性;高級消毒方法通過產生活性自由基并誘發胞內ROS水平升高,從而導致孢子整體結構受到破壞而失活。然而,真菌從孢子開始萌發、聚集到最后形成生物膜,真菌生物膜以及細菌-真菌復合生物膜的消毒控制還需要深入研究。另外,真菌孢子及菌絲體本身也是有機體,在消毒過程中胞內毒素的釋放及消毒過程消毒副產物的產生規律還不清楚,在消毒研究的同時應該探明消毒副產物的形成規律。所以,開發高效、安全、經濟的真菌消毒控制方法仍然是主要的研究方向。

4.4供水系統中真菌毒素控制還需要深入研究

真菌素會導致人類和其他動物一系列的健康問題,一些真菌毒素具有致癌性并能損害免疫系統。曲霉屬、青霉屬和鐮刀菌屬能夠產生真菌毒素。黃曲霉可以產生黃曲霉毒素(B2和G2),于鑫教授團隊在飲用水系統中檢測到了黃曲霉毒素和伏馬菌素。此外,Russell等證明了鐮刀菌在飲用水中能產生玉米赤霉烯酮。然而,以往的研究表明水中真菌毒素的含量很低,但在水庫、清水池、水箱等長期蓄水的位置,真菌毒素的濃度可能會增加。Paterson等報道了青霉產生的真菌毒素可能會影響生物膜的生長。此外,Hageskal等認為,長期飲用受污染的水,少量的真菌毒素也可能會導致人體的健康問題。Stakheev等報道了單端孢霉烯族毒素會抑制蛋白質的合成并誘導染色體變化。目前,人們對真菌毒素在水環境中的產生及其重要性仍知之甚少,對供水系統中真菌毒素的控制還需要深入研究。

5、城鎮供水系統應對絲狀真菌的安全保障對策

5.1水源原位保障

水源中真菌濃度普遍不高,有關水源原位控制真菌的報道很少,但在一些特定時期水中真菌會暴發,引發水質問題。水源中真菌的控制與傳統病原微生物控制類似,在水源保護區內嚴格限制污染物排放,降低水源中的營養物質。水源水庫是重要的水源,由于其水流動性差,營養鹽含量高,會發生季節性高濁、高藻、有機物超標等問題,增加水中微生物生長所需碳源,降低飲用水的生物穩定性,進而導致微生物大量繁殖。真菌的生長和常規水質指標中TP、TOC存在較大的相關性,有機物是真菌快速暴發的關鍵性水質指標。混合充氧技術能夠原位保障水庫水源水質,降低有機物、氮磷濃度,能夠降低水中真菌數量并改變真菌種屬。地面真菌的輸入、降雨及地表水補給影響地下水環境中絲狀真菌的數量及種類。對地下水源關鍵水質指標進行實時監測,制定絲狀真菌暴發的應急控制預案并設計相應的處理設施,例如在地下水源井和輸水管道上添加消毒劑,可以有效控制地下水源中真菌污染。

5.2水處理過程保障

現有的城鎮飲用水廠處理工藝中,混凝/絮凝、過濾和氯消毒可以有效去除原水中低濃度的絲狀真菌污染,但該體系缺乏應對突發性真菌快速暴發的能力,急需開展針對突發性或季節性絲狀真菌暴發的應急處理技術研究。另外,對現有處理工藝的優化與提標改造是控制高濃度真菌的重要途徑,應在充分了解水源水質特性與變化規律的基礎上,強化混凝沉淀技術、過濾技術,研發適用于處理不同形態真菌的優質混凝劑,開發針對不同狀態真菌(孢子、聚集態、萌發態、真菌-細菌生物膜)的聯合消毒技術。隨著高品質飲用水的普及和推廣,生物活性炭工藝被廣泛應用于飲用水處理廠,然而其出水中真菌濃度會有升高的風險,可以通過炭砂濾池或在活性炭濾池后面增加膜過濾的方法來降低其出水真菌濃度。

5.3采用高級消毒工藝

相比于其他病原微生物,真菌的控制難度更高,而且能在供水系統中二次繁殖,進而形成生物膜,釋放毒素,產生更大的危害。因此,仍需提出新的解決方案來控制真菌及其可能釋放的真菌毒素。從真菌消毒角度,研發適用于真菌的高級消毒方法(聯合消毒)是解決飲用水真菌污染的重要手段,如UV/Cl2、O3/Cl2等。相比傳統的消毒方法,高級消毒方法可以產生活性自由基并誘發細胞內活性氧水平升高,明顯提高消毒的效率,高級消毒可以降低氯消毒劑的投加量進而降低消毒副產物的生成量,其中聯合消毒將是供水廠未來消毒的重要發展方法。

5.4管網輸配過程保障

穿透水處理過程的真菌孢子(主要為子囊菌門的真菌孢子)在管網輸配過程會萌發出菌絲,在管壁或與其他顆粒物結合,進一步發展成為更難控制的生物膜,生物膜脫落后通過自來水可能被人體直接吸收,或者間接地通過吸入淋浴噴頭產生的氣溶膠等方式吸收。因此,與水源水和飲用水廠相比,輸配水管網對真菌污染防治有更高的要求。首先,切實做好輸配水管網健康穩定運行,科學監測,保證管網具有充足的消毒劑,如氯胺對生物膜(特別是真菌生物膜)具有更好的穿透性,控制真菌效果更好,也可以利用管道腐蝕產物作為天然催化材料與常用消毒劑結合進行管道清洗(PCPs/PMS,PCPs/PAA等);其次,應當保持管網合適的可同化有機碳(AOC低于80~100μg/L),降低真菌的再生長潛力;最后,二次供水的設備或水箱要及時清理和消毒,避免真菌的二次繁殖,惡化水質。

6、結語

絲狀真菌在城鎮供水系統中廣泛存在,會對人體健康帶來許多危害,包括產生嗅味、引發毒性和過敏反應、增加消毒副產物前驅物等,然而絲狀真菌常被認為不會引起急性疾病,因而飲用水中真菌污染問題還未受到足夠的重視。但是,供水系統中的真菌會對免疫力低下的人群影響很大。

真菌是具有完整的細胞結構的真核生物,細胞尺寸較大,往往在10~100μm,真菌具有更大、更完整且結構復雜的細胞核,相對細菌而言,其檢測和消毒控制都更加困難,在富含有機物、總磷的水體中容易暴發,需要引起重視。

不同水源中均能頻繁檢測出絲狀真菌,地表水通常具有更高的檢出率和濃度。傳統水處理工藝過程能降低真菌數量,而深度處理工藝生物活性炭出水真菌濃度升高,具有很高的生物風險;傳統氯消毒不能有效控制水中真菌,管網輸配過程真菌容易二次繁殖并形成真菌-細菌復合生物膜,有可能進入自來水中,引發真菌生物風險問題。

目前,供水系統中真菌污染的研究還處于初級階段,還有很多問題有待進一步研究。水中真菌的測定還需要快速的檢測方法,不同地域供水系統中真菌的暴發條件還需要深入探討,開發高效、安全、經濟的真菌消毒控制方法仍然是主要的研究方向,對真菌毒素在水環境中的產生及其重要性仍知之甚少,對供水系統中真菌毒素的控制還需要深入研究。

同時,還需要建立相應的應急保障技術體系,預防絲狀真菌大量暴發惡化供水水質。從水源、水廠、聯合消毒、管網等方面保障供水安全,建立多單元協同控制絲狀真菌污染的多級屏障體系,是控制供水系統真菌污染的重要途徑。

推薦引用:文剛,吳戈輝,萬琪琪,等.絲狀真菌——城鎮供水系統生物風險和安全保障的新挑戰[J].凈水技術,2022,41(3):1-11,19.

WEN G,WU G H,WAN Q Q,et al.Filamentous fungi:New challenge and safety control of biological risk in urban water supply system[J].Water Purification Technology,2022,41(3):1-11,19.